1章 総資産8,000万円を維持した一日――静かな戦略のリアル

令和7年10月23日、朝。

スマホの画面には、総資産8,096万2,753円。

数字は変わらないようで、実は常に呼吸している。

不動産が少し上がれば、株が下がり、暗号資産が波打つ。

それでも「総資産8,000万円」という壁を保つこと――それが、社畜としての誇りであり、生き方の証明でもある。

内訳を見れば、不動産4,820万円、年金1,967万円、株式810万円、現金・暗号資産497万円。

このバランスこそが「守りと攻めの境界線」だ。

不動産のキャッシュフローは月34万円。

サラリーマンとしての収入がなくても、最低限の生活は守られる。

つまり「会社に依存しすぎない仕組み」がすでに出来上がっている。

それでも市場は冷たい。

日経平均は下げそうだ。

金価格も落ち、暗号資産も戻らない。

だが――それでいい。

“波がある”のが市場、“揺れても沈まない”のが投資家だ。

第2章 IGLD2000株――分配金117万円が生む安心の構造

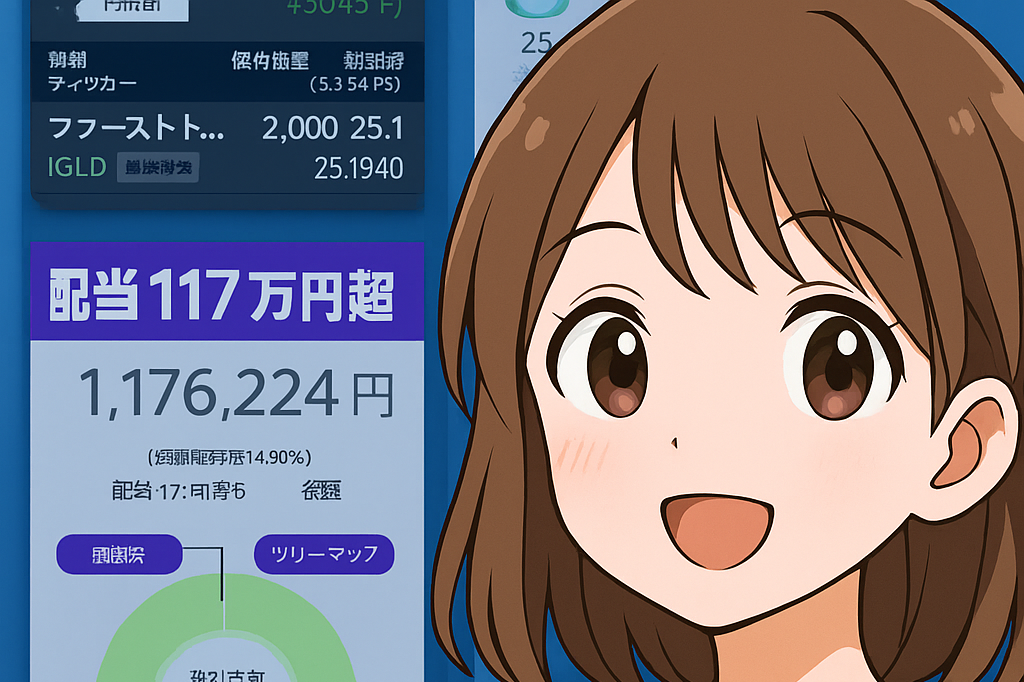

このポートフォリオの中心は、米国ETF「IGLD(ファーストトラスト・ゴールド・インカムETF)」。

現在2000株保有、評価額はおよそ800万円弱。

年利換算14.9%、年間分配金117万6,224円。

配当は、もはやボーナスではなく“もう一つの給料”だ。

暴落局面で指値24.57ドルで300株買い増しを入れたが、約定せず。

焦らず、次を待つ。

IGLDはただの金ETFではない。

オプション戦略を活用した“カバードコール型ETF”で、ボラティリティを味方にできる。

つまり、「上がっても良し、下がっても良し」。

時間が味方する投資商品だ。

このETFが持つ哲学は、“短期の値動きより、長期のキャッシュフロー”。

資本主義の原理に忠実な商品であり、トマ・ピケティが言う「r>g(資本収益率>経済成長率)」を実感できる。

資本に働かせるという思想が、現実の数字として積み上がる瞬間である。

第3章 不動産11室、キャッシュフロー34万円――社畜の防衛線

このラインより上のエリアが無料で表示されます。

不動産は、静かに利益を積み上げている。

合計11室、評価額3,500万円。

月間キャッシュフロー34万円。

決して派手ではないが、ローン返済と修繕を含めても安定して黒字を維持している。

インフレが進む時代において、家賃収入は“現実に強い収益”。

通貨価値が下がっても、生活の基盤である「住」は価値を失わない。

将来的には法人化も視野に入れており、節税と資産継承を両立させるプランだ。

橘玲氏が語る「マイクロ法人による防衛策」が、まさにこの形だ。

給与を上げるよりも、税金をコントロールする。

出世よりも、キャッシュフローを設計する。

この“発想の転換”こそ、令和の社畜に必要なスキルである。

第4章 健康資本――ウォーキング25,360歩とメンタル管理

投資だけでは生き残れない。

必要なのは「体」と「心」。

本日のウォーキングは25,360歩、19.6km。

消費カロリーは3,780kcal、平均心拍数61bpm。

血圧は118/66mmHg、体重78.2kg、体脂肪23.9%。

数字は資産と同じで、日々変化する。

筋トレは「メンタルの防波堤」。

ウォーキングは「自律神経のリセットボタン」。

心が荒れたら、外に出て歩く。

それが、社畜としての最高の“リカバリー投資”だ。

第5章 静かな退職とr>g――資本主義を歩き抜く覚悟

会社では、昇進競争から距離を置いた。

「静かな退職」を選び、給与のすべてをインフレ防衛資産へ。

ピケティの理論「r>g」を読むたびに、自分の位置を確認する。

人間の労働が資本に負ける――それは現実だ。

だが、知っていれば“防げる負け”でもある。

給与が上がらなくても、配当と不動産が支える。

AIや自動化が進んでも、資産は眠らない。

高橋ダンの「行動し続ける者が生き残る」という言葉を胸に、

今日も歩く。今日も記録する。

天気は晴れ。

ウォーキング日和。

金価格は下がり、株価は不安定。

それでも、足取りは確かだ。

“資本が働く”という現実を信じ、

人生の配当を、自分の手で積み上げる。

了

コメント