第1章 資本主義の現実:働くだけでは報われない世界で

1-1 給与所得の限界と「r>g」の法則

ピケティが示した「r>g」、すなわち資本収益率(r)は経済成長率(g)を上回る。

この単純な数式が、社畜として働くすべての人間に突きつける現実である。

給与による労働報酬は限界を迎え、時間を切り売りしても、

資本を持つ者の「利回りの複利成長」には絶対に勝てない。

企業はリストラを正当化し、AIが人間の生産性を測る時代。

「会社に忠誠を尽くせば幸せになれる」という幻想は崩壊した。

だが、その崩壊の中こそ、資本主義の本質が見える。

“働かないおじさん”こそが、資本主義を理解した最終形態なのだ。

1-2 橘玲の逆説:資本主義を敵視するな、利用せよ

橘玲は言う。

「資本主義とは“自由に失敗できるシステム”である。」

この思想は、労働と投資を同列に扱う現代人にとって、

逃げ場であり、同時に武器でもある。

「金で苦しみ、金で救われる」。

社畜がこの構造を理解し、自らのキャッシュフローを

“企業の給与”から“自分の資本”に置き換える瞬間、

自由への扉が静かに開く。

第2章 資産8045万円の現実:不動産と株が生む“複利の呼吸”

2-1 ポートフォリオの骨格

総資産:8,045万円

不動産:4,820万円(59.9%)

年金:1,957万円(24.3%)

現金・暗号資産:672万円(8.4%)

株式:593万円(7.4%)

この配分は、日本の中間層が最も生き残れる構成だ。

資産の6割を実物(不動産)で固定し、

流動部分(株・ETF)でキャッシュフローを作る。

金利変動や為替に影響されにくく、長期的に安定する。

2-2 賃貸経営の黄金比

アパート1棟+戸建て3戸。

投資額3,500万円で月間キャッシュフロー34万円。

表面利回り11.6%。

修繕・税金・ローンを差し引いても、

**家賃収入が給与を超える「第二の給料」**になった。

この段階で「生活コスト」を“資産の果実”で賄うことが可能。

ピケティの理論で言えば、

“自分が資本を持つ側”へ移行する境界点である。

第3章 配当という静かな革命:インカムとキャピタルの両輪

このラインより上のエリアが無料で表示されます。

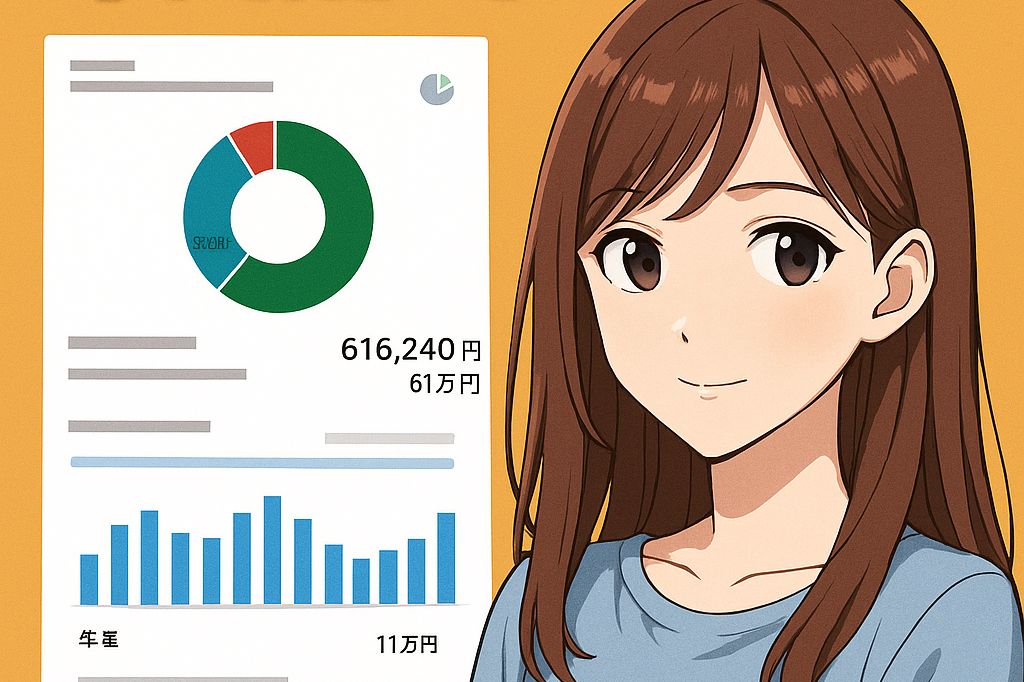

3-1 IGLD・JEPQ・ソニーFGの構造

IGLD:年利11.4%(月次分配)、米国高配当+債券混合

JEPQ:NASDAQ連動カバードコール戦略(年利約9.8%)

ソニーFG:安定的な国内金融+配当+成長期待(利回り3.1%)

これら3本を軸に、年間配当61万6,240円(月5.1万円)。

不動産のキャッシュフローと合わせ、

月39万円のフロー収入が形成された。

3-2 「働かずに増える」感覚の心理学

サラリーマン時代の“残業代3万円”は、

血を吐くような労働の結果だった。

しかし今の“配当3万円”は、

静かな朝、チャートを眺めている間に入ってくる。

これは「資本主義の心理的逆転」であり、

労働中心の思考が“資本中心”に書き換わる瞬間だ。

この快感を知った者は、もう戻れない。

第4章 身体を資本に:ウォーキング・筋トレ・数値化の哲学

4-1 Fitbitが教える「心拍と複利」

歩数:19,443歩

距離:14.9km

心拍:44〜156bpm

体重:78.9kg

体脂肪率:24.3%

血圧:117/73

投資と同じで、健康も積立と複利だ。

1日サボれば戻すのに3日かかる。

それでも歩く。筋肉は裏切らない。

マイオカイン、テストステロン、セロトニン――

身体を動かすたび、

「幸福ホルモンの利回り」が上がる。

4-2 「心の健康」もリターンの一部

職場のストレスは高配当。

だが、心を蝕むほどの職場にいる限り、

いかなる金融資産も心の空白を埋められない。

だからこそ、

メンタルマネジメント=資本防衛の一環なのだ。

第5章 資本主義を超えて:自由と孤独のバランスシート

5-1 「人間関係コスト」という見えない損益計算

社内政治、嫉妬、派閥、無責任な上司。

どれも金では買えない「損失」である。

だからこそ私は、

人的資本を削り、金融資本を積む方向に舵を切った。

強くなければ生きていけない。

優しくなければ生きる資格がない。

この格言が示すのは、

**“強さ=資本の独立、優しさ=時間の自由”**である。

5-2 結論:社畜であるうちに、資本家になれ

資本主義は敵ではない。

それを操れる者だけが、

“社畜”から“投資家”へ昇華する。

今の私のミッションは明確だ。

キャッシュフロー:月39万円 → 月50万円へ

総資産:8,000万 → 1億円へ

心拍数:平常60前後を維持

自由時間:毎日3時間の思考

資本も身体も整えながら、静かに勝つ。

これが、現代の「社畜投資家」の生き方である。

📗 次回予告:

000

第6章〜第10章では、「家賃収入の再投資戦略」「IGLD・JEPQの買い増し条件」「不動産と金利リスク」「AI時代の労働崩壊」「資本主義を超えた幸福論」までを展開予定。(了

コメント