目次

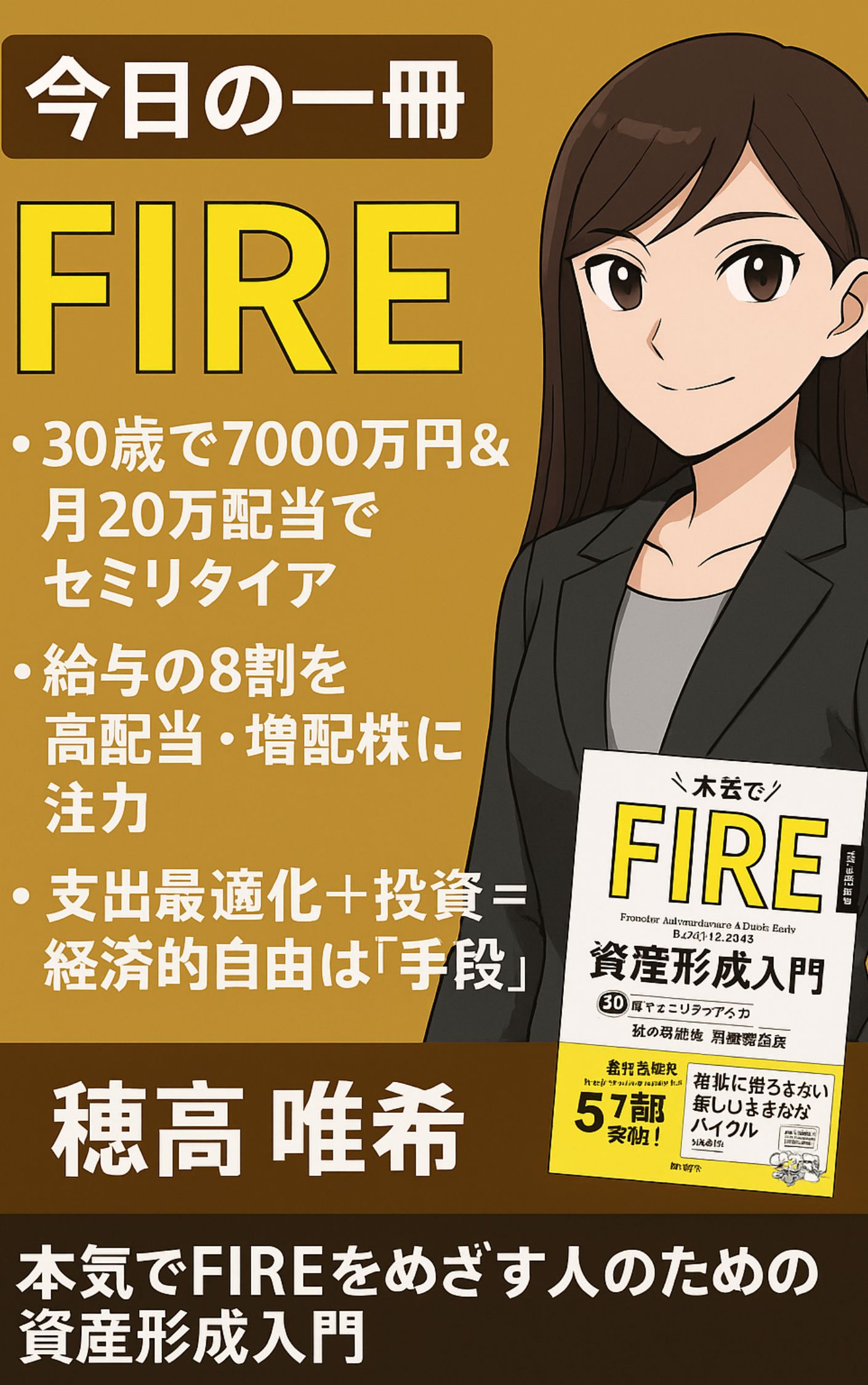

『本気でFIREをめざす人のための資産形成入門』(穂高唯希著)

まえがき

「経済的自立を果たし、自分らしく自由に生きたい」

そう願う人が増えています。

FIRE(Financial Independence, Retire Early)は、

単なる“早期リタイア”のことではありません。

「自分の人生を自分の意志で選べる状態」を手に入れる戦略です。

本書は、著者自身が30歳でセミリタイアを実現した実体験をもとに、

誰でも実践できる支出最適化、投資戦略、メンタル管理、

そして「FIRE後の人生設計」まで網羅的にまとめています。

これからの時代、自分の未来を自分で設計したいと考えるすべての方にとって、

本書が一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

第1章:FIREとは何か?― 経済的自立と早期退職の原理

1-1. FIREとは何か?

FIRE(Financial Independence, Retire Early)は、

「経済的自立」と「早期退職」を意味する概念です。

かつてリタイアは「定年退職」を意味し、

60歳や65歳が一般的な退職年齢でした。

しかしFIREは「自ら経済的自立を果たし、

それ以降は自分の選んだ人生を生きる」ことを目指します。

FIREには明確なゴールがあります:

F(Financial Independence)=生活費をカバーする資産・収入を持つこと

RE(Retire Early)=組織や会社に依存しない生活を早期に選ぶこと

つまりFIREは「何歳で退職するか」だけの話ではなく、

「自分の人生を自分で決められる自由を確保する戦略」なのです。

1-2. FIREの歴史と背景

FIREは米国のムーブメントとして始まりました。

特に「Your Money or Your Life」(ヴォッキー著)や、

「The Simple Path to Wealth」(JL Collins著)

といった古典が、その哲学と実践法を体系化しました。

米国では「401k」「IRA」といった制度を活用し、

インデックス投資と節約で資産を積み上げ、

40代・50代で早期退職を目指す人々が注目を集めました。

その流れが日本にも波及し、

「FIRE」という言葉が一般的に知られるようになりました。

1-3. FIREの思想:自由のための手段

著者・穂高唯希氏は、本書の冒頭でこう述べます。

「FIREは目的ではない。手段である。」

重要なのは、単に「会社を辞めたい」ではなく、

「自分が人生で何をしたいか」のために、

経済的な基盤を自ら築くという姿勢です。

FIREの真の意味は、

「働かないこと」ではなく「選択できる自由」。

働くことを選んでもいいし、休んでもいい。

仕事を変えてもいいし、旅に出てもいい。

それを決められる「自由こそがFIREの本質」なのです。

1-4. FIREの4%ルールとは

FIREの具体的な目安として有名なのが 「4%ルール」 です。

これは米国の「トリニティスタディ」に基づき、

「年間生活費の25倍の資産があれば、

年4%ずつ引き出しても資産が長期間枯渇しない」

という試算に基づきます。

例:

年間支出が240万円なら → 6,000万円の資産が必要

年間支出が300万円なら → 7,500万円の資産が必要

つまり、生活費をいくらに設定するかが

FIREの成否を左右する最大のポイントです。

1-5. セミリタイアという考え方

FIREには「完全リタイア」だけでなく、

「セミリタイア」という柔軟な形 もあります。

著者は30歳でセミリタイアを達成し、

現在はフルタイム勤務ではなく、

自分のペースで副業・資産管理・執筆活動を行っています。

これは「生活費のすべてを配当収入でまかなう」のではなく、

「一部を投資収入で補いながら、自分らしい労働を選ぶ」

という形です。

現代日本では、この「セミリタイア型FIRE」が

現実的かつ実践可能な選択肢として

注目されています。

1-6. 日本でFIREを目指す難しさと可能性

日本でFIREを目指す場合の課題は以下です:

低金利

高い税負担(特に配当課税20%)

物価上昇の不確実性

社会保険料と住民税負担

しかし一方で:

米国株・ETF投資へのアクセス

つみたてNISA・iDeCoといった制度

円安の進行による外貨投資の有利性

など、日本特有のメリットもあります。

著者は「給与所得8割貯蓄・投資」

「米国高配当株・ETF集中」

「支出最適化」の3本柱を組み合わせることで、

30歳という若さでセミリタイアを実現しました。

1-7. FIRE実現までのロードマップ

最後に、著者が示すFIREロードマップ:

1️⃣ 支出を徹底的に最適化する(固定費削減、無駄な変動費の見直し)

2️⃣ 手取り収入の70〜80%を貯蓄・投資にまわす

3️⃣ 米国高配当・連続増配株中心にポートフォリオを作る

4️⃣ 配当収入が月20万円程度に成長するまで粘り強く継続

5️⃣ 生活費の25倍資産を達成したらFIRE or セミリタイア検討

この計画は極端に見えますが、

「会社に縛られず生きたい」という強い意志があれば、

現実的に十分達成可能な戦略です。

第2章:支出を徹底最適化する方法

2-1. 支出最適化の重要性

FIREの最大のポイントは、

「支出をいかに抑えるか」にあります。

資産形成の公式は単純です。

貯蓄率 = 収入 - 支出

著者は30歳でセミリタイアを実現する過程で、

給与の約80%を貯蓄・投資に回したといいます。

この高貯蓄率を実現できた最大の理由は、

支出の徹底的な最適化 にありました。

2-2. 固定費削減が最優先

固定費は毎月必ず出ていく支出です。

ここを見直すことで大幅な削減効果が期待できます。

具体的には:

住居費

家賃は手取りの3分の1という一般論は古い。

「住居費最小化」を優先し、著者は会社の寮や安価な物件を選択。

通信費

格安SIMに乗り換えるだけで月数千円の節約。

保険料

独身で子なしなら生命保険は不要、

医療保険も必要最小限で十分。

固定費は一度見直せば「何もしなくても毎月削減効果が持続」するため、

時間対効果が非常に高いのです。

2-3. 変動費の「基準値」を下げる

食費や交際費などの変動費も、

「使い方の基準」を下げることで最適化が可能です。

外食を減らし自炊中心にする

外食1回1,500円 → 自炊500円

これだけで1,000円/回の差額。

コンビニ利用をやめる

スーパー・ドラッグストア中心に切り替えるだけで、

同じ商品が2〜3割安く買える。

浪費娯楽の見直し

サブスクの多重契約、衝動買いを「月1回見直す」だけでも変化。

変動費の見直しは「価値観の最適化」でもあります。

2-4. 支出の見える化

著者が実践した重要習慣の1つが、

支出の「可視化」 です。

家計簿アプリを使い、1円単位で支出を記録。

支出項目を分析し「ムダ」に気づく習慣。

この「見える化」によって

「これは本当に必要か?」という問いが習慣化されます。

支出最適化は「一度やって終わり」ではなく、

継続的な意識のメンテナンスです。

2-5. 生活満足度を下げない工夫

支出を削ることは「不幸になる」ことではありません。

むしろ、自分にとって本当に価値のあるものに

お金を集中投下できるようになります。

無駄な保険をやめた結果、

趣味の旅行費用を増やせた。

高額な外食を減らした結果、

食材そのものにこだわり、

食の満足度が上がった。

「満足度の高い支出」にだけ予算を振り分ける

これが支出最適化の本質です。

2-6. FIREのための支出目安

著者は次のように述べています。

「手取りの7〜8割を投資に回すのが理想。

そのためには、月10〜12万円生活が目安」

これは現代日本の大都市圏でも

工夫次第で十分可能な水準です。

具体的な内訳例:

家賃:4万円

光熱通信費:1万円

食費:2万円

日用品・雑費:1万円

娯楽費:1万円

交際費:1万円

合計:10万円前後。

この水準で暮らせるかどうかが、

早期FIRE実現の現実的な「壁」です。

2-7. 「我慢」ではなく「最適化」

支出削減=我慢、窮屈、つらい生活。

この固定観念を取り払うことが大切です。

著者は「浪費癖のある人がFIREできるはずがない」と断言します。

そして「削るのは無駄。人生の幸福度を下げずに最適化する」

という発想を提案します。

FIRE実現の第一歩は「価値の基準を自分で定義する」こと。

周りに流されず、「自分にとって不要なもの」を削ぎ落とす。

これがFIREに不可欠なメンタリティです。

第3章:高配当&増配株投資の基本

3-1. 高配当株投資とは?

FIREを目指す上で著者が選んだ戦略の柱は

「高配当&増配株への長期投資」でした。

高配当株とは、

株価に対して年間配当金が高水準の銘柄のことです。

例えば配当利回りが4%を超える企業など。

著者が重視するのは「配当収入」というキャッシュフローを

安定的に確保できることです。

キャピタルゲイン(値上がり益)を狙う短期売買と異なり、

高配当株投資は精神的にも安定しやすく、

生活費の一部を“配当”で賄うFIRE志向者に適しています。

3-2. 増配株投資の魅力

著者は「高配当株」に加えて「増配株」を重視します。

増配株とは、

長期にわたって毎年増配を続けてきた企業。

利益成長力

配当方針の健全性

株主還元意識

これらの特徴を持つ増配企業は、

「投資先としての安心感」が大きいのです。

例えば米国の「配当貴族」や「配当王」と呼ばれる企業群――

これらは数十年間も連続増配を実現し、

景気後退期にも安定した配当収入をもたらしてきました。

3-3. 米国株の優位性

著者は特に「米国の高配当・増配株」に注目します。

米国株が優れている理由:

連続増配企業が多い

株主還元意識が強い

安定した法制度・成熟市場

世界経済の中心地としての強さ

米国市場には「連続増配50年以上」の企業もあり、

インフレ耐性も期待できます。

3-4. 高配当ETFという選択肢

著者は個別株だけでなく「高配当ETF」も活用。

具体例:

VYM(米国高配当株ETF)

HDV(米国高配当株ETF・財務健全性重視)

SPYD(米国高配当株ETF・分散重視)

ETFのメリット:

1本で分散投資が可能

個別銘柄リスクを抑制

経費率が比較的低い

著者は「VYM・HDV・SPYD」を中心に据えることで

シンプルでメンテナンスが容易なポートフォリオを構築しました。

3-5. 高配当株の注意点

高配当株にもリスクがあります。

減配リスク

業績悪化で配当が減らされる可能性

株価低迷リスク

高配当ゆえに不人気業種が多く、

成長株に比べて株価が伸びにくい

為替リスク

米国株投資の場合、

円建てで見た配当額は為替の影響を受ける

これらを踏まえ、

著者は「分散」と「定期メンテナンス」を徹底しています。

3-6. 配当再投資の威力

著者は「配当金の再投資」を原則としています。

受け取った配当金をそのまま生活費に充てるのではなく、

積極的に再投資することで複利効果を高め、

資産成長を加速させます。

たとえば:

年間配当20万円を再投資 → 翌年の配当はさらに増加

複利が効き続けることで「配当の雪だるま」を形成

3-7. 著者の実践例

著者の戦略概要:

配当利回り:3.5〜4.5%の優良米国銘柄・ETF中心

個別株:ジョンソン&ジョンソン、コカ・コーラ、P&Gなど

ETF:VYM・HDV・SPYDなどにバランス投資

このスタイルにより著者は

月20万円の安定配当を得る仕組みを築きました。

3-8. 高配当・増配株投資は「配当生活を支える資産基盤」

まとめとして著者は次のように述べます:

「高配当・増配株投資は配当生活の資産基盤を作る最適解。

安定したキャッシュフローを得ることが

FIRE実現への最大の近道だ。」

株価変動に一喜一憂することなく、

着実に「お金のなる木」を育て続ける。

これこそがFIRE実践者に求められる投資スタイルです。

第4章:ポートフォリオ設計と比率管理

4-1. ポートフォリオの重要性

資産運用でFIREを目指すなら、

「ポートフォリオ設計」は絶対に外せません。

著者が強調するのは次の考え方です:

「どんな資産に、どれだけ配分するか」=成果の大半を決める

投資対象を決めるだけではなく、

「その比率」を戦略的に決めることこそが

安定したリターンの源泉となります。

4-2. 著者の基本ポートフォリオ

著者の基本ポートフォリオ例:

高配当米国株・ETF:80%

・VYM・HDV・SPYDを中心に分散

・連続増配個別株を一部組み入れ

日本株(主に配当利回り高めの安定株):10%

・通信・商社・食品株など

現金・生活防衛資金:10%

この構成の意図:

安定的に配当収入を得る

為替リスク・業種リスクを分散

現金保有で生活費を確保しリスク耐性を持たせる

4-3. 分散の軸

著者がポートフォリオ設計で意識する分散は次の4軸:

✅ 地域分散

→ 米国中心だが一部日本株も保有

✅ 銘柄分散

→ 個別企業リスクを抑えるためETF活用

✅ 業種分散

→ 生活必需品・ヘルスケア・公益・金融などに分ける

✅ 通貨分散

→ 米ドル資産をメインにしつつ、

円資産も10%程度保有

これにより一つのショックで

ポートフォリオ全体が崩れるリスクを抑えています。

4-4. 現金比率の考え方

「現金をどれだけ持つか」については意見が分かれるところですが、

著者は「生活費2年分の現金保有」を原則としています。

これにより:

短期の暴落時に「狼狽売り」しない

突発的支出にも耐えられる

精神的安定を得るための

「安全弁」としての現金ポジションです。

4-5. リバランスの実践

著者は年に1〜2回、ポートフォリオのリバランスを行います。

具体的には:

高騰した資産を一部売却

割安になった資産に追加投資

これにより「高値づかみ」「安値売り」を避け、

資産配分を一定水準に保ちます。

リバランスはFIRE後のポートフォリオ管理でも重要であり、

著者は「リスクを意図的に一定に保つツール」として位置付けています。

4-6. 自己ルールの徹底

著者はポートフォリオ運用の「自己ルール」を設定し、

感情に左右されないよう徹底しています。

著者のルール例:

「配当利回り4%台を目安に投資」

「投資先の1銘柄比率は最大5%まで」

「一度決めたアロケーションは守る」

ポートフォリオ運用では

「短期的な誘惑」に打ち勝つことが重要です。

4-7. 「守り」と「攻め」のバランス

著者が掲げるポートフォリオ思想は:

「守りこそ最良の攻め」

配当という安定収入でリスクを軽減

十分な現金比率で心理的な耐性を確保

長期視点で「資産の雪だるま」を育てる

これがFIRE実践者にとって

「退場しない戦略」として機能します。

4-8. FIRE後のポートフォリオ運用

FIRE後は資産の取崩しが始まるため、

ポートフォリオ運用は「資産保全モード」に移行します。

著者の考え方:

「高配当・増配株によるインカム収入維持」

「インフレリスクに対応する米国株中心設計」

「必要に応じて生活費を一部現金化」

この資産管理思想は、

FIRE実現後も持続可能な生活を守る知恵です。

第5章:実践!買付・積立ルールの設計

5-1. FIREに必要な「自動化された買付ルール」

著者は資産形成を効率的に進めるために

「投資の自動化=ルール化」を徹底しています。

なぜなら、

マーケットの上下や感情に左右されずに、

一定のペースで資産を積み上げることが、

成功の秘訣だからです。

ルール化された積立投資こそが「FIREへの近道」。

5-2. 毎月定額・定期購入の重要性

著者は「毎月の定額買付・積立」を実践しています。

具体例:

給与から天引きで証券口座に送金

毎月1回、ETF(VYM・HDV・SPYDなど)を定額購入

このルールの利点:

✅ 市場のタイミングを読む必要がない

✅ ドルコスト平均法の効果で平均買付価格を平準化

✅ 習慣化により心理的負担がゼロになる

「毎月必ず一定額投資する」という仕組み化が重要。

5-3. ボーナス活用ルール

著者はボーナス(賞与)についても独自ルールを設定。

基本的には「全額追加投資」

マーケット急落時に備え一部を現金待機資金に

この「追加投資原資の活用ルール」によって、

ボーナスの浪費を防ぎ、資産増加スピードを高めています。

5-4. 為替リスクを考慮したタイミング

米国株中心の投資では「為替リスク」も重要です。

著者は次のようなルールを徹底:

長期的には為替は読めない前提で、毎月一定額ドル転

為替水準に応じて「割安感があればやや増額」程度の微調整

為替を過度に気にするのではなく、

「淡々とドル建て資産を積み上げる姿勢」がポイントです。

5-5. ルールを破らないためのメンタル設計

「定期買付・積立ルール」を維持する最大の障害は

「人間の感情」です。

暴落時に怖くて買えない、

高騰時にもっと買いたくなる――

こうした心理に打ち勝つために著者が実践するメンタル設計:

自分で決めた投資方針を「文章化」して見える化

購入日を固定する(毎月1日など)

SNSや周囲の声に惑わされない仕組みを持つ

著者にとって「投資ルールを守る=FIRE達成の必須条件」。

5-6. 積立額と目標設定

著者は「手取り収入の7割以上を投資」に回すことを基本ルールとしています。

月給30万円なら → 21万円以上を投資

ボーナスはほぼ全額追加投資

この超高貯蓄・投資率によって、

わずか数年で月20万円の配当収入を得る土台を作りました。

著者は次のように述べます。

「どれだけ積立額を確保できるかが成功の最大の変数」

5-7. 投資を「自動化」する意義

最終的に著者が目指したのは:

買付・積立を徹底的にルール化・自動化すること

“人間の感情”が入り込む余地をゼロにすること

FIREは「精神力の勝負」ではなく、

「シンプルなルールをどれだけ守り続けられるか」の勝負です。

5-8. まとめ

著者が掲げる「買付・積立ルールの黄金則」:

✅ 給与の7割以上を毎月自動的に積立投資

✅ 高配当・増配米国ETFを中心に分散投資

✅ 為替タイミングを過度に意識しない

✅ ボーナスも基本的に全額投資原資に

✅ 投資方針を文章化して“見える化”

これらを忠実に実践することで、

30歳という若さでFIREを実現した著者。

「積立ルールを徹底的に自動化する」ことこそが、

FIRE戦略の核心なのです。

第6章:心理面対策──投資を続けるメンタル術

6-1. 投資最大の敵は「自分自身の感情」

著者は次のように語ります。

「FIRE達成の最大の壁はマーケットではなく、自分の感情である。」

マーケットは常に上下します。

暴落・高騰・不安・焦燥…

この感情の波に呑まれずに淡々と積み上げることが

資産形成を継続する最大のカギです。

6-2. 暴落時に耐える心の準備

市場が暴落すると、

多くの人が「売りたくなる」「損切りしたくなる」。

この時に「何もしないで耐える」には、

心理的な仕組みづくりが必要です。

著者のメンタル対策:

✅ 「暴落はむしろ割安購入のチャンスだと事前に理解」

✅ 「現金比率を常に10%程度確保して心の余裕を持つ」

✅ 「SNSやニュースから意図的に距離を置く」

マーケットが荒れている時ほど、

「自分の投資方針に立ち返ること」が重要。

6-3. SNS情報に振り回されない

SNSでは、

「相場観」「暴落予想」「有望銘柄」などが大量に飛び交います。

しかし著者はこう断言します。

「SNS情報はエンタメとして眺めるだけ。」

情報収集の目的は

「自分の投資ルールを再確認するため」

であり、

他人の短期的な意見に振り回されることではありません。

自分の軸を持つことがメンタル安定の秘訣です。

6-4. 「未来の自分」を思い描く

著者は投資を継続する原動力として、

「FIRE後に何をしたいか」という具体的なイメージを

常に意識してきました。

どんな生活をしたいか

どんな時間の使い方をしたいか

どんな場所で過ごしたいか

これを「未来の自分像」として持つことで、

目先の価格変動に惑わされずに済みます。

6-5. 収入=安全装置という安心感

著者は「完全リタイア」ではなく

「セミリタイア」を選んだ理由として、

「少額でも定期収入を確保することで心理的安定が得られる」

ことを挙げています。

完全リタイアは資産への依存度が100%ですが、

セミリタイアで月5万円でも副業収入があれば、

心理的な余裕が圧倒的に増す。

「収入は心理的安全装置」という考え方が、

投資メンタル維持に役立ちます。

6-6. 目標と進捗の「見える化」

著者は投資のモチベーション維持のために

「目標と進捗を見える化」することを勧めています。

年間配当額の進捗をグラフ化

配当月別カレンダーの作成

総資産推移の可視化

これにより「成長の実感」を持て、

長期投資の張り合いが生まれるのです。

6-7. 「平常心」の鍛え方

著者が長期投資を継続する中で培ったメンタリティ:

✅ 価格変動を「ノイズ」として受け流す

✅ 短期的結果を期待しない

✅ 自分ができること(ルール遵守)だけに集中

これらは「自然にできるものではなく、

意識的に鍛える必要がある」と著者は強調します。

6-8. FIREのためのメンタル習慣

最終的に著者が到達したFIREメンタルの黄金則:

�� 感情に左右されないためには「行動をルール化」する

�� ルール化された行動を「徹底的に自動化」する

�� 自動化されたルールを「未来の自分のためだと信じる」

投資に成功するか否かは、

メンタル管理をいかに「システム化」できるかにかかっています。

第7章:配当収入の再投資と複利効果

7-1. FIRE成功の秘密兵器は「複利」

著者はFIREの成功要因として

「配当の再投資による複利の力」を強調します。

単純な投資元本の積み上げではなく、

得られた配当を再び投資に回すことで、

「配当がさらなる配当を生む“雪だるま”」を形成できる。

この再投資戦略こそが「FIREの加速装置」なのです。

7-2. 配当再投資のシンプルな仕組み

著者の再投資戦略は明快です。

米国ETF(VYM・HDV・SPYDなど)から得られる配当金

米国個別株からの配当金

これらを受け取ったら即再投資

著者は特に「再投資先は同じ銘柄に淡々と追加購入」

というルールを徹底。

この「シンプルさ」が心理的負担を軽減し、

継続の秘訣となっています。

7-3. 再投資がもたらす“増配”の加速

再投資の最大の恩恵は、

「保有株数が増えることで増配の恩恵がさらに大きくなる」点です。

例えば:

年4%配当のETFを100万円分保有 → 年4万円の配当

配当4万円を再投資 → 翌年は104万円が元本に

翌年の配当は4.16万円に

こうした小さな増加が

年々加速的に膨らんでいくのが「複利の魔法」です。

7-4. 複利効果の実感を数値化する

著者はモチベーション維持のために

「配当再投資による効果を見える化」しています。

配当収入の年間増加額を記録

保有口数の推移をグラフ化

これにより「再投資の成果が数字で見える」ので

長期戦略を続けやすくなる。

7-5. 税引後で考える重要性

著者は、再投資額を「税引後」で設計することも強調。

米国株の配当 → 日米課税あり

実際の手取り配当は額面の約72%

これを踏まえ、

✅ 再投資計画は“手取り配当額”で設計する

✅ 手取り後の配当額の成長目標を管理する

これにより「現実的かつ継続可能な計画」を立てています。

7-6. FIRE達成後の再投資と取り崩しバランス

著者はFIRE後も「一部配当の再投資」を継続しています。

生活費には配当の一部を活用

余剰配当は再投資し、将来の収入源を増やす

「使い切らない・減らさない」運用で

FIRE後も資産を持続的に成長させる思想です。

7-7. 複利は“時間”が最大の味方

著者は次のように述べます。

「複利効果は“時間”に比例する。

だからこそ1日でも早く開始することが大切。」

複利戦略に派手さはありませんが、

長期間継続することで「誰でも確実に資産を大きくできる」。

若いうちから「再投資習慣」を作ることこそが

最強の資産形成戦略なのです。

7-8. まとめ:再投資で複利の雪だるまを作れ

著者が提唱する「再投資と複利の黄金則」:

✅ 配当は全額即再投資(税引後で計算)

✅ 投資先は既存ポートフォリオと同じETF・銘柄

✅ 数字で進捗を“見える化”しモチベーションを維持

✅ FIRE後も再投資を一部継続し資産を守る

「複利の雪だるまを転がし続ける」こと。

これがFIRE実現と持続の要です。

第8章:FIRE後の生活設計とリスク管理

8-1. FIRE後の生活のリアル

FIREを達成した後は「悠々自適の生活」――

と考えがちですが、

著者は「FIRE後こそ設計が重要」と強調します。

FIREはゴールではなく、

「スタート地点」。

「生活費をどう工面するか」「収入と支出のバランス」「健康とメンタル」など

現実的な課題と向き合う必要があります。

8-2. FIRE後の収入源設計

著者が実践する収入構造はシンプルです。

配当収入(主な柱)

米国高配当・増配ETF・個別株からの安定収入

セミリタイア的労働収入(副収入)

執筆・講演・SNSなど「好きなことで稼ぐ」

不労所得としての金融資産活用

完全リタイアではなく、

「無理のない範囲で自己実現的な労働をする」

これが精神的安定をもたらす工夫です。

8-3. FIRE後の支出管理

FIRE後も「支出最適化の意識」は継続。

著者の考え:

家計簿・記録は続ける

大きなライフイベントへの備え(医療費・介護費など)

無駄な浪費に戻らない仕組み作り

FIRE達成後も「慎ましい生活習慣」が支えになることを忘れない。

8-4. 健康管理=最大のリスクヘッジ

著者は「FIRE後の最大のリスクは健康問題」と明言。

生活費において医療費の割合が大きくなる可能性

健康を損なうと幸福度・行動の自由が失われる

だからこそ「体が資本」であり、

健康維持のための投資(運動・定期健診・食生活)が

最も効果的なリスク管理策。

8-5. インフレリスクへの備え

FIRE後、最も見過ごしがちなリスクの1つが「インフレ」。

著者は次のように備えています。

✅ 米国株中心の資産構成(ドル建て配当収入)

✅ 不動産などインフレ耐性のある資産を一部保有

✅ 生活費を円ではなくドル基準で管理

これにより長期的な購買力を守る戦略。

8-6. 為替リスク管理

著者は米国株・ドル建て資産中心のFIREを行っているため、

為替リスクを軽視しません。

対策として:

現金の一部は円建てで保有

円安時には生活費も円換算で抑制

為替と連動する「生活コスト調整力」を身につけることが

重要だと説いています。

8-7. FIRE後の資産取り崩し戦略

取り崩しにおいて著者は

「インカムファースト(配当優先)」。

基本ルール:

配当収入で生活費の大半をカバー

資産本体(元本)には極力手を付けない

これにより「資産寿命を延ばす」「心理的安心を得る」

という2つの効果。

8-8. FIRE後の精神的課題

FIRE後の落とし穴として著者が挙げるのは

「孤独・社会的孤立」です。

会社に通わないことで

人との接点が減り、

生活が単調になる危険性。

これを防ぐために:

✅ コミュニティに所属する

✅ 趣味や学びの時間を増やす

✅ 定期的な旅・外出を計画的に実践

FIRE後こそ「自分から行動する習慣」が不可欠。

8-9. FIRE後の「自由」の定義

著者はFIRE後、

「自由とは何か」を改めて考えたといいます。

時間的自由

経済的自由

心理的自由

健康的自由

これらが揃ってはじめて「本当の自由」。

つまりFIRE後も「自己管理と継続的成長」が重要。

8-10. まとめ:FIRE後も「設計図」が必要

著者が提唱するFIRE後の黄金則:

✅ 完全リタイアではなく「柔軟なセミリタイア」

✅ 生活費の大半を配当収入でカバーする構造

✅ 健康・人間関係・知的好奇心を維持する仕組み

✅ インフレ・為替・長寿リスクへの備え

「FIRE達成後も常に設計図を見直す」。

これが長期的に幸福を守る秘訣です。

第9章:家族共有・パートナーとの資産形成

9-1. FIREと家族・パートナーシップ

FIREの旅路は「自分一人だけ」のものではありません。

著者は次のように語ります。

「FIREは生活設計の一環であり、

家族やパートナーとの価値観共有が重要。」

家族と暮らす人にとって、

配偶者や子どもを含む「生活全体の設計」なくして

安定したFIREは成り立たないのです。

9-2. 価値観のすり合わせ

著者がFIRE志向を進める中で意識したのは、

「支出削減」や「資産形成方針」をパートナーと共有すること。

たとえば:

✅ 支出最適化を強制しない

✅ 「何を楽しみとし、何にお金をかけるか」を相談

✅ 投資ルールや資産状況をオープンにする

パートナーとの間で「お金の話を隠さない」。

これがFIRE実現のための心理的基盤になります。

9-3. 生活費ルールの設定

著者は支出の最適化について、

「個人財布・共有財布」を分けて設計しました。

日常生活費 → 共有財布(最適化目標を共有)

個人の楽しみ → それぞれの判断

これにより「お金の使い方で揉めない仕組み」を作り上げました。

FIREを目指す際には、

「お互いにとって無理のないルール」が不可欠です。

9-4. 子育て・教育費の考え方

著者は教育費を「投資と同じ」と位置付けます。

教育費は支出として大きなウェイトを占めますが、

子どもの将来の生産性を高める「未来投資」。

教育資金準備のための積立(ジュニアNISA活用など)

公立中心でも塾・習い事の効率的投資

「何を学ばせるか」を家族で考える

支出最適化の中でも「削ってはいけない投資」が

教育費であると著者は強調しています。

9-5. 相続・贈与設計

FIREは長期的ライフデザイン。

「資産承継」の視点も必要です。

著者が検討する相続・贈与設計:

✅ 税制を理解した上で「計画的贈与」

✅ 家族・パートナーへの資産管理情報の共有

✅ いざという時に備えた「エンディングノート」

FIRE実現は自分だけの安心ではなく、

家族全体の安心設計につながります。

9-6. パートナーと投資の温度差問題

著者が指摘する課題の一つが、

「パートナーとの投資への温度差」。

FIRE志向が強い一方、パートナーは無関心

投資への抵抗感・不安感を抱くケース

ここで重要なのは:

✅ 相手を説得するのではなく、共有する

✅ 数字ではなく「生活ビジョン」を語る

✅ 小さな成功事例を一緒に体験する

「家族の一員としての協力関係」を築くことが重要。

9-7. 家族単位での生活防衛資金

著者は「生活防衛資金」を

「世帯単位で管理」することを勧めています。

✅ 生活費6か月〜1年分を円建て現金で用意

✅ 家族がすぐアクセスできるように明文化

✅ 目的を「万一の安心」に絞る

防衛資金は単なる貯金ではなく、

「家族全員の安心の源泉」。

9-8. 家族で目指す「FIRE的価値観」

最後に著者はこう結びます。

「FIRE的生活は、家族全体が“自分にとっての幸福”を考える機会になる。」

支出のあり方、資産形成の考え方、

働き方・暮らし方――

FIREは単なる「経済的自由の追求」ではなく、

「家族とともに人生を設計するための方法論」。

家族単位での価値観共有・生活設計ができてこそ、

FIREは「安心かつ幸福な選択肢」になるのです。

第10章:FIREは手段。“自分らしい人生”をデザインする

10-1. FIRE達成の本質は「自由の獲得」

著者はFIREについて次のように述べます。

「FIREはゴールではなく、人生を自分で選択できる自由を得る“手段”。」

FIREを実現した後に何をするか。

これこそが、最も重要なテーマです。

FIREの本質は「お金の自由」を得ることで、

「時間・精神・行動の自由」を手に入れることにあります。

10-2. FIRE後のライフスタイル設計

FIRE達成後、著者は

「自分のやりたいこと」に時間を使うようになりました。

読書

家族との時間

ブログ執筆

セミナー・講演

新しい学び

ここには「働く・働かない」という二元論ではなく、

「自分が選んだ時間の使い方」があります。

10-3. FIREによる精神的変化

著者がFIRE後に感じたこと:

✅ 精神的プレッシャーからの解放

✅ 自分を偽らずに生きられる安堵感

✅ 焦りや競争心から離れた平穏さ

お金の不安が消えることで、

「本当に必要なこと、大切にしたいこと」に集中できる。

FIREとは、こうした精神的充足を手に入れるための選択肢なのです。

10-4. FIREの落とし穴と対策

FIREには「目的を見失う」というリスクもあります。

「会社を辞めたが、その後何をしたら良いかわからない。」

これを防ぐために著者は次のことを実践:

FIRE前から「FIRE後の人生プラン」を具体的に描く

FIRE後も小さな目標・学びを持つ

社会的関わりを意識的に維持

FIREは自由を与えますが、

その自由を「どう使うか」は自分次第です。

10-5. 自分らしい人生をデザインするために

FIREは「人生の目的」ではなく、

「人生を自分でデザインするための強力なツール」。

著者が大切にしている価値観:

✅ お金に振り回されず、自分の意志で行動する

✅ 他人の価値観ではなく、自分の基準で選択する

✅ 自分の時間を意識的に設計する

これにより「自分らしさ」を取り戻すことができるのです。

10-6. FIREは誰でも選べる「戦略」

著者はFIREについてこう締めくくります。

「FIREは限られた人のためのものではなく、

戦略を持てば誰でも到達できるライフスタイル。」

そのためには:

高貯蓄・高投資率の生活設計

高配当・増配株を中心とした投資戦略

支出最適化

メンタルのセルフコントロール

自分にとっての「自由」の定義

これらを自分の「戦略」として設計することが重要です。

10-7. まとめ

FIREは人生を楽にするものではありません。

しかし「自分で決めて生きる」という尊さを取り戻すための

最もシンプルで強力な方法です。

「何のためにFIREを目指すのか?」

「FIRE後にどんな人生を送りたいのか?」

この問いに真剣に向き合った人こそが、

FIRE後に「自分らしい人生」を楽しむことができるのです。

あとがき

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

FIREは決してゴールではなく「自分の意志で選べる自由」を得る手段です。

資産形成の戦略、支出の見直し、再投資の力、メンタル管理――

どれも特別な才能は必要なく、誰にでもできるシンプルな仕組みです。

重要なのは「自分はどんな人生を送りたいのか?」という問いに、

真剣に向き合うこと。

本書が、あなたが自分らしい人生をデザインするための

道標となることを願っています。

コメント